Une méthode d’analyse et de gestion de projet : le « cadre logique »

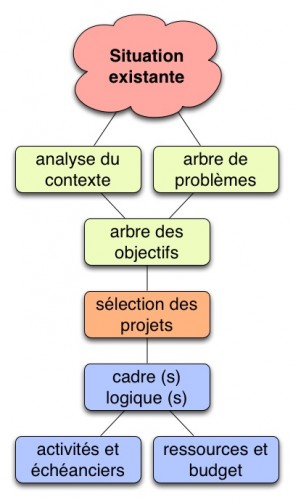

Le cadre logique est un outil largement répandu dans les ONG et les organismes gouvernementaux de coopération et de développement pour analyser une situation problématique dans une communauté et construire un projet qui permette d’identifier ce qui dysfonctionne et d’améliorer ce qui va bien.

Le cadre logique est un outil largement répandu dans les ONG et les organismes gouvernementaux de coopération et de développement pour analyser une situation problématique dans une communauté et construire un projet qui permette d’identifier ce qui dysfonctionne et d’améliorer ce qui va bien.

Proche de la recherche-action cet outil à la fois très structuré et très souple permet d’aborder des situations complexes de manière systématique et de développer rapidement des solutions réalistes qui tiennent compte des partenaires (besoins, compétences, culture,…) et des réalités de terrain (ressources, difficultés, réseaux locaux,…). Dans le cadre de son envoi à l’Ile Maurice par DM-échange et mission, Alain Monnard a eu l’occasion de mettre en oeuvre le cadre logique dans la conception et le pilotage de ce que la CEVAA appelle le « Programme missionnaire », c’est à dire un ensemble de projets de témoignage et de solidarité.

Il a beaucoup apprécié l’approche de la coopération, plutôt que celle du management classique (business plan plus ou moins « baptisé »), car elle permet de tenir compte des valeurs et des conceptions du monde, des partenaires professionnels, bénévoles et institutionnels dans une logique systémique. De plus, un niveau d’exigence permet de cibler des projets qui sont pertinents, efficaces et efficients, avec un impact durable.

Il raconte : Il a fallu une année pour réaliser le programme dans une large démarche de coopération. C’est long pour l’homme, mais très cours pour une Eglise de 1000 membres (ce qui correspondrait à un échelon régional dans l’EERV). Ensuite, nous l’avons mis en oeuvre avec tout ce que cela implique de formation des membres et d’ajustements progressifs. Je suis convaincu que l’utilisation de cet outil peut contribuer à un renouvellement dans nos Eglises, nous sortir de la sinistrose et nous emmener dans une aventure réjouissante de croissance personnelle et communautaire.

Quelques références :

Un exemple sur le site de l’UNESCO

Un descriptif sur le site du label Zewo

Un descriptif sur le site eval.fr

Un document d’information assez détaillé à télécharger en pdf sur le site eval.fr