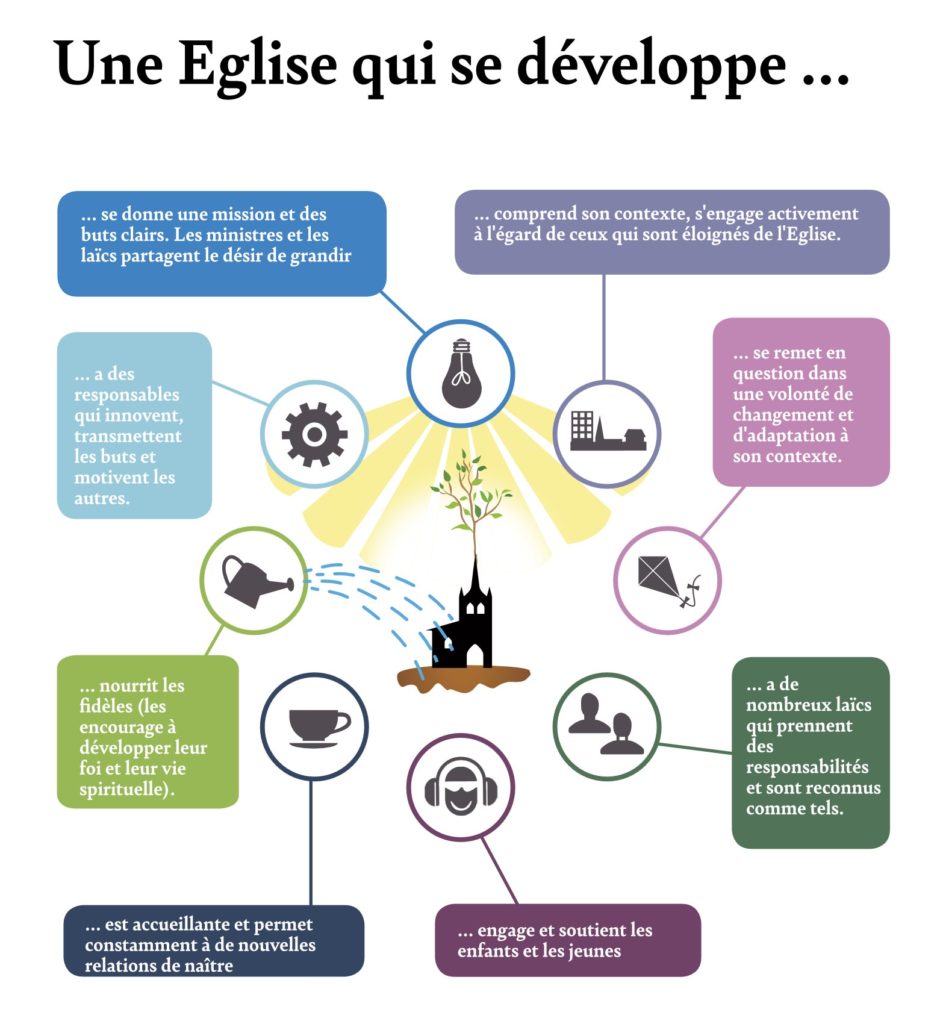

Les huit facteurs de développement d’un groupe

Un passage en revue des huit critères

1. La conviction

1. La conviction

La motivation représente assurément le moteur de base de toute action. A contrario, certains chercheurs estiment que le manque de conviction en la pertinence actuelle du christianisme est probablement le plus important facteur de déclin. Le désir de renouveau est un élément essentiel. Dans cette perspective, l’importance de la vie spirituelle personnelle a été relevée dans les sondages. Il semble trivial de le souligner, mais la recherche relève que les groupes qui ont l’intention explicite de progresser numériquement sont davantage enclins à obtenir des résultats mesurables. Ainsi, l’état d’esprit qui consiste à maintenir les acquis conduit bien souvent à la décroissance.

2. Le leadership

2. Le leadership

En second lieu, la qualité de la conduite d’un groupe s’avère cruciale. Les recherches montrent que le charisme personnel des responsables est déterminant. Or, cela dépend davantage de la personnalité de l’individu que de sa formation. Entre autres qualités, la capacité d’enthousiasmer les autres est un élément clé. Les personnalités intuitives et extraverties ont un net avantage sur d’autres mais elles sont en minorité. Les observateurs notent une corrélation entre la croissance et la capacité à motiver, la capacité à communiquer la « conviction» et la capacité d’innover. D’autres éléments comme les talents oratoires (prédication), la capacité de faire du réseautage et le management de projets sont évoqués par les intéressés mais ne sont pas identifiés statistiquement. Des compétences comme l’empathie et la loyauté ne sont pas du tout liées à la croissance.

3. La nourriture et la progression spirituelles

3. La nourriture et la progression spirituelles

Même si les données manquent en la matière, les entretiens personnels révèlent que là où il y a conjonction entre les trois éléments suivants, on peut prédire une certaine croissance. 1, le nombre de cours et de formations spirituelles 2, l’importance placée sur le feed-back et les apprentissages réels 3, une conviction bien ancrée. On peut ajouter que le sentiment d’une évolution de la vie spirituelle personnelle est sans doute un facteur dont il faut tenir compte au sens fort. Des croyants qui ont l’impression de stagner et de répéter toujours les mêmes engagements se lassent.

4. La convivialité

4. La convivialité

La présence de convivialité dans les rencontres, les temps d’échanges informels, les relations interpersonnelles font, bien entendu, la force du lien social. Mais la présence de temps de convivialité n’est pas à elle seule suffisante. En fait, ce serait plutôt les carences en matière de convivialité qui seraient identifiées comme des facteurs de déclin. Le facteur « convivialité » est également lié à la surface de contact entre le réseau paroissial et la vie sociale locale. Dans cette idée, la voie royale de l’appartenance passe par le réseau relationnel.

5. La jeunesse

5. La jeunesse

Il semble intuitivement évident qu’une paroisse qui laisse une large place à la jeunesse offre une vitalité et un dynamisme important. Les recherches statistiques montrent que les jeunes générations sont bien moins affiliées que les générations précédentes. Depuis 50 ans, chaque génération pratique moins que la précédente, mais au sein d’une génération donnée on enregistre peu d’évolution de la pratique. Ce constat nous amène à évoquer la transmission religieuse dans le cadre familial. La recherche britannique montre que parmi les anglicans les plus engagés, seuls 36% définissent la religion comme l’une des cinq valeurs à transmettre en priorité à leurs enfants. Un autre constat montre qu’il est bien plus difficile de faire revenir des jeunes à l’Eglise que les y éduquer et de leur permettre d’y rester. D’autres éléments saillants révèlent que si la proportion d’enfants et de jeunes dépasse la barre des 20% des membres d’une communauté, celle-ci a de fortes chances d’être en croissance numérique. Dernier élément, là aussi facile à comprendre, la présence d’un professionnel de l’enfance a un impact important sur le développement de l’offre pour cette tranche d’âge et dans la progression numérique.

6. La place des laïcs

6. La place des laïcs

La présence d’un ministre est un facteur de progression. Cet élément est lié au fait que, dans l’Eglise d’Angleterre, certains groupes et paroisses ne disposent pas d’ecclésiastique attitré. Par-delà cette considération particulière, la recherche a identifié que le nombre de laïcs qui occupent des postes à responsabilité, et qui sont reconnus comme tels, est lié à la progression d’une paroisse. Ainsi l’omniprésence d’un ministre peut s’avérer être un facteur de stagnation, voire de régression.

7. La disponibilité au changement

7. La disponibilité au changement

Bien que la réceptivité à l’idée de la nouveauté ne constitue pas en soi un élément de progression, on peut identifier que la résistance au changement est assurément un critère de déclin. La présence de créativité et de réflexion permanente entre dans cette catégorie. Le pilotage « automatique » conduit irrémédiablement à un recul. En matière de forme de célébration, la croissance est bien plus liée à l’innovation qu’au style musical (contemporain ou classique). L’un des discours fréquemment enregistré consiste à prétendre que le groupe est d’accord d’envisager de grandir à condition de ne rien changer (!).

8. L’adéquation au contexte

8. L’adéquation au contexte

Les statistiques de l’Eglise d’Angleterre montrent que la plus forte croissance est enregistrée dans les zones urbaines, en particulier là où les anglicans sont le moins représentés. Ceci s’explique essentiellement par les effets de la migration. Les recherches montrent encore que le plus haut potentiel de développement réside dans les zones péri-urbaines habitées par les classes moyennes. Bien entendu, ces données sont à considérer avec précaution : il faut distinguer croissance numérique et niveau de participation. Dans tous les cas, l’adéquation de l’offre paroissiale avec le contexte socio-culturel est un facteur très important.

Au terme de ce passage en revue, on peut effectuer quelques considérations globales :

- Certains facteurs jouent un rôle essentiellement négatif en cas de faiblesse, mais ne représentent pas à eux seuls des éléments de progression si tout va bien. (ex. mauvais accueil, scandales, conflits…)

- L’un des présupposés consiste à entrer dans la thématique de la croissance par le biais du « lieu d’Eglise » à faire grandir. Ce faisant, on lui confère une attention centrale. Bien entendu, ce choix est contestable. Néanmoins, une démarche qui vise à renforcer les lieux existants n’est pas exclusive et n’est pas à considérer en opposition à d’autres approches.

- Le facteur humain est très important dans les domaines suivants :

- La résistance au changement.

- Le leadership des professionnels : motivation et compétences (la croissance est en lien avec la personnalité des leaders plus qu’avec leur éventuelle formation en leadership) .

- Les engagements de bénévoles.

- Cet aspect est à considérer également du point de vue des problèmes potentiels : certaines personnalités peuvent jouer un fort rôle handicapant.

- L’herméneutique de la croissance est peut-être aussi importante que la croissance elle-même en particulier, en ce qui concerne l’interprétation des facteurs externes et des facteurs internes (ainsi que des facteurs mixtes). Ainsi, l’impact sur les facteurs externes est, à priori, peu vraisemblable. De plus, le discours qui accompagne l’idée de croissance joue probablement un rôle très important.

- Il ne faut pas confondre visibilité et croissance…

- Les chiffres ne disent pas tout, ils sont à relativiser et à utiliser avec parcimonie. Cependant, il ne faut pas brandir ce slogan comme un prétexte pour mettre la tête dans le sable…

Ce texte s’inspire du rapport Voas : Numerical change in church attendance: National, local and individual factors (2014). Recherche constituée de quantitatif (données statistiques) ainsi que de qualitatif (déclarations subjectives). Disponible via ce lien.